Kommunale Wärmeplanung

Erfolgreiche Beendigung des Projektes "Kommunale Wärmeplanung"

Mit dem Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 04.12.2025 konnte das Projekt der Kommunalen Wärmeplanung erfolgreich abgeschlossen werden! Das Projektbüro Greenventory GmbH stellte im Rahmen der Sitzung das finale Konzept vor und erläuterte die Details.

Den kompletten Abschlussbericht sowie einen lesefreundlichen Kurzbericht finden Sie hier:

Die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau kümmert sich seit 2025 besonders um das Thema der

„Kommunalen Wärmeplanung“.

Die kommunale Wärmeplanung (KWP) bildet neben dem Gebäudeenergiegesetz die Grundlage, um eine weitgehend klimaneutrale Wärmeversorgung zu erreichen. Sie ist das zentrale Koordinierungsinstrument der Kommune, um den Wärmesektor klimaneutral zu gestalten und maßgeblich zur Versorgungssicherheit und Importunabhängigkeit von fossilen Energieträgern beizutragen." (energieagentur.rlp.de)

“Wir freuen uns sehr, dass wir uns mit der Verbandsgemeinde und allen Ortsgemeinden auf den Weg in Richtung Klimaneutralität machen. Während das Heizen in der Vergangenheit oft den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern überlassen blieb, können wir nun erstmals systematisch erfassen, wie wir heizen, wo Heizenergie eingespart werden kann und wo klimafreundliche Potenziale gehoben werden können. Auf dieser Basis können wir dann in Zukunft planen und den Bürgerinnen und Bürger Angebote machen, wie die zukünftige Wärmeversorgung in unserer Verbandsgemeinde aussehen soll.” - Bürgermeister Christian Hirsch -

FAQ

1. Allgemeines: Ablauf der Wärmeplanung

Was ist das Ziel der kommunalen Wärmeplanung (KWP)?

- Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein. Deshalb dürfen bis dahin auch beim Heizen keine klimaschädlichen Gase mehr entstehen, etwa CO2. Wie das gelingt? Das erarbeiten Kommunen im Rahmen einer KWP.

- Mit der KWP erarbeiten und koordinieren wir ein einheitliches Zielszenario für den zukünftigen Wärmebedarf sowie die zukünftige treibhausgasneutrale Wärmeversorgung in Bruchmühlbach-Miesau. Dabei hilft uns der externe Dienstleister greenventory.

- Durch dieses Zielszenario wissen alle Beteiligten, von der einzelnen Gebäudeeigentümerin bis zum Bürgermeister, über aktuelle und geplante Entwicklungen Bescheid und können gemeinsam darauf hinarbeiten.

- Die KWP baut auf die drei Säulen Versorgungssicherheit, Treibhausgasneutralität und Wirtschaftlichkeit.

- Die Wärmeversorgung der Zukunft soll laut Gesetzgeber kosteneffizient, nachhaltig, sparsam, bezahlbar, resilient sowie treibhausgasneutral sein.

- Alle Kommunen müssen bis spätestens Ende 2028 eine solche Wärmeplanung durchgeführt haben.

Was sind die Vorteile einer Wärmeplanung?

- Die KWP ermöglicht ein koordiniertes, transparentes Vorgehen. Am Ende können Sie als Bürgerinnen und Bürger davon profitieren, dass wir…

- …das erste Mal ein ganzheitliches Bild der derzeitigen Wärmeversorgung erhalten: bisher werden die dafür notwendigen Daten nämlich nicht gesammelt erfasst und harmonisiert, sondern liegen bei vielen unterschiedlichen Akteuren.

- …eine Übersicht über alle vorhandenen relevanten Potenziale für erneuerbare Energien bekommen: so sehen wir auf den ersten Blick, welche Quellen für eine nachhaltige Wärmeversorgung in Frage kommen.

- … durch die dezentrale, erneuerbare Wärmeversorgung nicht mehr auf fossile Importe angewiesen sind: stattdessen können wir die lokale Wertschöpfung stärken.

- …in Kombination mit anderen planerischen Instrumenten wie dem integrierten Klimaschutzkonzept oder dem Flächennutzungsplan Synergien nutzen können: wenn zum Beispiel Breitband- und Fernwärmeausbau zusammengelegt werden, muss die Straße nur einmal aufgerissen werden.

- …die Planung von Investitionsentscheidungen sichern und die Wahrscheinlichkeit für Fehlinvestitionen senken können: das macht günstigere Energiekosten für alle wahrscheinlicher, für Bürgerinnen und Bürger und Energieversorger genauso wie für Unternehmen.

- …wir wie bei anderen Infrastruktur-Aufgaben auch, etwa bei der Abfall- und Abwasserentsorgung, bei der Wärmeversorgung als Gemeinschaftsaufgabe Sie als einzelne Bürgerinnen und Bürger entlasten können: wir leisten hier eine Infrastrukturplanung als Daseinsvorsorge.

- …gesetzliche Ziele erreichen können - wie etwa die Treibhausgas-Neutralität bis 2040: denn eine zentralisierte Fernwärmeversorgung lässt sich oft schneller dekarbonisieren als viele private Einzelheizungen.

- Die KWP ermöglicht ein koordiniertes, transparentes Vorgehen. Am Ende können Sie als Bürgerinnen und Bürger davon profitieren, dass wir…

Wo liegen die Grenzen der Wärmeplanung?

- Die KWP gibt uns die strategische Grundlage für die Koordinierung der Wärmewende. Sie leistet keine konkrete Planung und keine bauliche Umsetzung. Bis zur vollständigen Dekarbonisierung braucht es nach der KWP also noch weitere Schritte der Planung und Umsetzung.

- Als reines Planungsinstrument gibt die KWP keine Garantien für Ausbau, Anschluss, Termin oder Preis der künftigen Wärmeversorgung.

- Die KWP liefert auch keine Handlungsempfehlungen auf Ebene von Einzelgebäuden, sie ersetzt also keine individuelle Gebäudeenergieberatung.

- Der Wärmeplan ist aber der allererste Schritt der Wärmewende: er gibt uns Orientierung und Anhaltspunkte für die weitere Detailplanung.

2. Der Wärmeplan mit greenventory

Was ist ein Wärmeplan?

- Der Wärmeplan ist das zentrale Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung: Er zeigt, wo wir heute stehen und wie eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung gelingen kann.

- Im Wärmeplan wird Bruchmühlbach-Miesau eingeteilt in Eignungsgebiete, die sich für eine zentrale Wärmeversorgung eignen, und Einzelversorgungsgebiete, in denen eine dezentrale Wärmeversorgung wahrscheinlicher wird.

- Das Herz des Wärmeplans ist die Wärmewendestrategie: ein Zielszenario, welches eine mögliche treibhausgasneutrale Wärmeversorgung räumlich und bilanziell darstellt, samt der zur Erreichung notwendigen Maßnahmen.

Welche Verbindlichkeit hat der Wärmeplan?

- Ein Wärmeplan ist ein strategisches Planungsinstrument.

- Er ist rechtlich nicht bindend, das heißt, es ergeben sich daraus keine einklagbaren Rechte oder Pflichten.

- Eine rechtliche Verbindlichkeit entsteht erst durch den konkreten Beschluss einer Maßnahme durch die Politik, also zum Beispiel, wenn der Verbandsgemeinderat den Ausbau einer Fernwärmeleitung beschließt.

Wie geht es nach dem Wärmeplan weiter?

- Nach dem Beschluss geht es zunächst darum, beschlossene Maßnahmen umzusetzen. Dabei handelt es sich beispielsweise um Machbarkeitsstudien, Transformationspläne oder Untersuchungen zur Ausweitung bestehender Fernwärmenetze.

- Wie bei allen Planungen bleiben Unsicherheiten, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht berücksichtigt werden können:

- Wie entwickeln sich die Energiekosten?

- Welche politische Unterstützung gibt es, z.B. in Form von Förderprogrammen?

- Welche gesetzlichen Regularien geben den Handlungsrahmen vor?

- Welche Ressourcen sind für die Umsetzung vorhanden, beispielsweise im Handwerk?

- Welchen technischen Fortschritt gibt es und wie beeinflusst er bestehende Planungen?

- Das zeigt: eine Wärmeplanung ist nie ganz fertig. Der Wärmeplan muss alle fünf Jahre fortgeschrieben werden. Dabei werden alle Schritte in verkürzter Form wiederholt, um zu erheben, welche Veränderungen sich in der Zwischenzeit ergeben haben, und um alle Planungsgrundlagen auf den aktuellen Stand zu bringen. Dadurch werden die Ergebnisse jedes Mal etwas detaillierter und fundierter.

3. Hintergründe: Gut zu wissen

Welchen Beitrag leistet die Wärmeplanung fürs Klima?

- Im Pariser Klimaabkommen hat auch Deutschland erklärt, bis 2045 klimaneutral zu werden. Rheinland-Pfalz geht hier als Bundesland weiter und will Klimaneutralität bereits bis 2040 erreichen.

- Weil es so viele Gebäude gibt, weil diese noch relativ ineffizient gebaut sind, und weil sie zu einem großen Teil mit fossilen Energieträgern wie Erdgas oder Erdöl beheizt werden, ist der gesamte Gebäudesektor bzw. der Wärmemarkt einer der Hauptverursacher der deutschen Treibhausgasemissionen.

- Gleichzeitig liegen hier noch enorme Einsparpotenziale: einerseits durch die Senkung des Energieverbrauchs wie Sanierung, Renovierung, Modernisierung und Verhaltensänderungen, andererseits durch erneuerbare Wärmeversorgungsarten wie Wärmepumpen, Fernwärme, Geothermie oder Solarthermie.

Was sind Prüf- beziehungsweise Eignungsgebiete für Wärmenetze?

- In Prüfgebieten kann noch keine abschließende Empfehlung erfolgen, etwa weil noch Daten fehlen. Hier muss noch ermittelt werden, welche Wärmeversorgung am besten geeignet ist:

- Erweiterung oder Neubau eines Wärmenetzes?

- gebäudeindividuelle bzw. dezentrale Lösungen?

- Perspektivisch: Alternativen wie Wasserstoff?

- Darüber entscheiden weitere detaillierte Untersuchungen.

- Eignungsgebiete für Wärmenetze sind Gebiete, in denen verschiedene Anhaltspunkte zusammengenommen aufzeigen, dass eine Fernwärmeversorgung sinnvoll und realistisch möglich ist.

- Folgende Punkte sind dabei wichtig:

- Wie hoch ist die Wärmeliniendichte - also der Absatz an Wärmeenergie pro Meter Wärmeleitung?

- Wer könnte ein Ankerkunde sein, also ein zuverlässiger Großabnehmer?

- Welche Potenziale für erneuerbare Wärme sind vorhanden und wo liegen diese?

- Wer kommt als Netzbetreiber in Frage?

- Wie hoch ist das Anschlussinteresse der Anwohnerinnen und Anwohner?

- In Prüfgebieten kann noch keine abschließende Empfehlung erfolgen, etwa weil noch Daten fehlen. Hier muss noch ermittelt werden, welche Wärmeversorgung am besten geeignet ist:

4. Fragen von Gebäudeeigentümern

Mein Gebäude liegt in einem Eignungsgebiet. Was bedeutet das für mich?

- Nach Machbarkeitsprüfung und Abstimmung mit dem örtlichen Energieversorger kann der Verbandsgemeinderat diese Gebiete zum Netz-Neu- bzw. -Ausbau ausweisen - das heißt, dort könnte eine Versorgung mit Fernwärme kommen.

- Sollte Ihr Gebäude in einem voraussichtlichen Wärmeversorgungs-Gebiet liegen, müssen weitere Machbarkeitsstudien und politische Beschlüsse mehr Klarheit bringen.

- Wenn es für Sie in Frage kommt, sich an die Fernwärme anzuschließen, kann es sich unter Umständen lohnen, einen Heizungstausch noch etwas hinauszuzögern. Die Planung und der Ausbau von Wärmenetzen benötigen einige Jahre.

- Sollten Sie kein Interesse an einem Fernwärmeanschluss haben, so können Sie sich unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften des Gebäudeenergiegesetz (siehe “65%-Regelung”) immer selbst um eine individuelle Wärmeversorgung kümmern.

Mein Gebäude liegt in einem Einzelversorgungsgebiet. Was bedeutet das für mich?

- Sollte Ihr Gebäude außerhalb eines Eignungsgebiete liegen, ist ein zeitnaher Anschluss an ein Wärmenetz eher unwahrscheinlich.

- Es gibt zahlreiche alternative Maßnahmen, die Sie zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Reduzierung Ihrer CO2-Emissionen ergreifen können. Durch erneuerbare Energien betriebene Heiztechnologien können dabei helfen, den Wärme- und Strombedarf Ihres Gebäudes nachhaltiger zu decken:

- Elektrische Wärmepumpe, die Wärme aus der Umgebung, also aus Erde, Wasser oder Luft nutzt; der benötigte Strom wird schrittweise klimaneutral

- Biomasseheizung – z. B. Pellets, Holz, Hackschnitzel

- Stromdirektheizung – nur in sehr gut gedämmten Gebäuden, da sonst hohe Betriebskosten drohen

- Gas- oder Ölheizung mit klimafreundlichem Brennstoff - mind. 65% Biomethan, biogenes Flüssiggas oder grüner und blauer Wasserstoff, einschließlich daraus hergestellter Derivate

- Hybridheizung, die hauptsächlich mit erneuerbaren Energien (mind. 65%) betrieben wird (beispielsweise durch Solarthermie), aber anteilig mit fossilen Brennstoffen.

- Solarthermie - wenn Sie den Wärmebedarf des Gebäudes komplett deckt

- Sanierung - Maßnahmen wie die Dämmung von Dach und Fassade, den Austausch der Fenster oder den hydraulischen Abgleich des Heizungssystems können zu einer besseren Energieeffizienz ihres Gebäudes beitragen

- Bei allen anstehenden Schritten gilt: Sie werden nicht allein gelassen. So gibt es verschiedene Förderprogramme, die Sie in Anspruch nehmen können. Diese reichen von der Bundesförderung für effiziente Gebäude bis hin zu möglichen kommunalen Programmen. Eine individuelle Energieberatung kann Ihnen weitere passende Empfehlungen aufzeigen.

Meine Heizung muss bald ausgetauscht werden. Soll ich damit noch warten, bis die Wärmeplanung abgeschlossen ist?

- Falls Ihr Gebäude nicht unmittelbar an oder in einem bestehenden Fernwärmenetz liegt, ist es unwahrscheinlich, dass es in den nächsten Jahren an ein Wärmenetz angeschlossen werden kann. Die Planung und der Ausbau von Wärmenetzen benötigen viele Jahre, und die begrenzten Fachkräfte können nicht überall gleichzeitig bauen. Darüber hinaus müssen unter Umständen noch regenerative Wärmequellen gefunden und erschlossen sowie ein Netzbetreiber gefunden werden.

- Gemeinsam mit Ihrer Energieberaterin oder Ihrem Energieberater können Sie die beste Lösung für Ihr Gebäude finden. Die Beraterin bzw. der Berater kann Sie zugleich über passende Fördermittel informieren.

Welche Voraussetzungen braucht mein Gebäude für den Einsatz einer Wärmepumpe?

- Schon jetzt lässt sich in der Mehrheit der bestehenden Wohngebäude die Installation einer Wärmepumpe ohne weitere Maßnahmen am Gebäude oder der Heizungsverteilung gut realisieren.

- Im Zusammenspiel mit einem Austausch der Heizkörper oder energetischer Sanierung kann die Effizienz einer Wärmepumpe nochmal deutlich gesteigert werden.

- Weitere Informationen zu Wärmepumpen finden Sie auf dem Fakten-Papier des BMWKs und dem Technologie-Steckbrief des KWWs (Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende)

- Da jedes Gebäude individuelle Bedingungen hat, empfiehlt sich eine frühzeitige, unabhängige Energieberatung vor Ort.

5. Fragen von Bürgerinnen und Bürgern

Wann und wo betrifft mich die Wärmeplanung als Bürgerin beziehungsweise Bürger?

- Der Beschluss hat noch keine direkten Auswirkungen, da durch den Wärmeplan alleine keinerlei Verpflichtung entsteht; es handelt sich lediglich um ein strategisches Planungsdokument.

- Über alle Auswirkungen, die Sie direkt betreffen, wird die Verbandsgemeindeverwaltung Sie rechtzeitig informieren und Ihnen die auf Sie zukommenden Schritte detailliert erklären.

- Selbst wenn Ihre persönliche Wärmeversorgung auf absehbare Zeit gesichert ist, profitieren Sie indirekt von der kommunalen Wärmeplanung durch eine Steigerung der regionalen Wertschöpfung, Versorgungssicherheit und sichere Investitionsbedingungen.

- Einschränkungen durch etwaige Tiefbauarbeiten sind in der gesamten Planungsphase noch nicht zu erwarten.

Wann und wo kann ich mich weiter informieren?

- Weitere Informationen zum Verlauf der KWP finden Sie immer hier auf unserer Homepage oder auch im Amtsblatt

- Gegen Ende des Jahres ist eine Bürgerinformationsveranstaltung geplant, weitere Informationen dazu finden Sie zu gegebener Zeit an dieser Stelle und im Amtsblatt

- Ansprechpartnerin ist Frau Barbara Käufling von der Stabsstelle Energie und Wirtschaft, Erreichbarkeit siehe Ende der Seite

Wird das Gasnetz in Bruchmühlbach-Miesau stillgelegt?

- In Deutschland liegen aktuell ca. 522.000 km Gasleitungen unter der Erde. Mit der Abkehr von fossilen Energieträgern und dem Klimaziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 können laut Prognosen 94 % des Verteilnetzes obsolet werden. Die Bedeutung von Erdgas als dominantem Energieträger wird in Zukunft abnehmen. Mit der sinkenden Anzahl an Endverbraucherinnen und -verbrauchern bei gleichbleibenden Fixkosten auf Seiten der Energieversorger ist ein deutlicher Anstieg der Netzentgelte zu erwarten.

- Hier kann die kommunale Wärmeplanung als strategisches Planungsinstrument den notwendigen Transformationsprozess vorbereiten.

- Die Entscheidung, ob und inwiefern das Gasnetz in einer Kommune bestehen bleibt, ist von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig. Diese kann die kommunale Wärmeplanung zwar aufzeigen, die tatsächliche Entscheidung ob ein Weiterbetrieb des Gasnetzes, mit grünen Gasen wie Biomethan oder Wasserstoff, in bestimmten Teilen des Projektgebietes wirtschaftlich sinnvoll ist, obliegt dann allerdings den lokalen Energieversorgungsunternehmen.

6. Hilfreiche weiterführende Links

Berichte des SWR zur Kommunalen Wärmeplanung

Wärmeplanung - So will RLP in 20 Jahren beim Heizen klimaneutral werden

Stand: 31.7.2024

Weitere Pressemeldungen:

Einladung zur Informationsveranstaltung zur

Kommunalen Wärmeplanung am 6. November 2025

Die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau lädt alle Bürgerinnen und Bürger sowie Interessierte herzlich zur Informationsveranstaltung zur Kommunalen Wärmeplanung ein.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 6. November 2025 um 18:30 Uhr im großen Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung (Am Rathaus 2, 66892 Bruchmühlbach-Miesau) statt.

Im Zentrum der Veranstaltung steht ein Impulsvortrag, der Einblicke in den aktuellen Stand der Kommunalen Wärmeplanung in der Verbandsgemeinde geben soll. Sarah Olbrich, Projektleiterin der greenventory GmbH präsentiert zentrale Ergebnisse und gibt Ausblicke auf die kommenden Schritte hin zu einer möglichen klimafreundlichen Wärmeversorgung. Weiterhin wird Herr Klaus Danner, Energieberater der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, mit einem Kurzvortrag zum Thema „Welche Heizung passt zu mir“ die Veranstaltung ergänzen.

Den Abschluss der Veranstaltung bildet eine Dialogrunde, in der das Publikum die Gelegenheit hat, Fragen direkt an die Experten zu richten. Nutzen Sie die Chance, sich umfassend zu informieren und sich selbst in die Wärmewende in der Verbandsgemeinde einzubringen!

Hinweis: Derzeit finden Bauarbeiten am Dach des Rathauses Bruchmühlbach-Miesau statt. Bitte benutzen Sie für die Veranstaltung den Seiteneingang des Rathauses über die rückwärtige Rampe am Gebäude.

Amtsblatt, 05.06.2025

Startschuss für die kommunale Wärmeplanung

Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau treibt Wärmeplanung voran - greenventory GmbH mit Umsetzung beauftragt

Nach dem Start der kommunalen Wärmeplanung im Februar 2025 erstellt das von der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau beauftragte Planungsunternehmen greenventory GmbH aus Freiburg im Breisgau zurzeit in einem mehrstufigen Prozess den ersten kommunalen Wärmeplan.

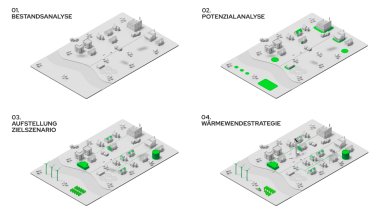

In einem ersten Schritt werden im Rahmen einer Bestandsanalyse Daten zum Energieverbrauch und Wärmebedarf sowie zu den Wärmeversorgungstechnologien erhoben und der Ist-Zustand der Wärmeversorgung in der Verbandsgemeinde ermittelt. Anschließend werden in einer Potenzialanalyse lokal geeignete Wärmequellen untersucht sowie das Wärmebedarfsreduktionspotenzial durch Sanierung bestimmt. Auf Grundlage der Ergebnisse der Bestands- und Potenzialanalyse wird ein Zielszenario ermittelt. Dabei wird festgestellt welche Wärmeversorgungstechnologien zukünftig eingesetzt werden könnten. In einem Maßnahmenkatalog werden in einem letzten Schritt Maßnahmen definiert, die zur schrittweisen Erreichung des Zielszenarios und der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung beitragen sollen.

Die Lösungen und Maßnahmen sind technologieoffen und nicht verpflichtend. Ziel der kommunalen Wärmeplanung ist es, eine Handlungsstrategie für die kommunale Wärmewende voranzutreiben und auch im Gebäudesektor die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. In den Erarbeitungsprozess wird auch lokale Expertise eingebunden.

Bürgermeister Hirsch in einem Statement: “Wir freuen uns sehr, dass wir uns mit der Verbandsgemeinde und allen Ortsgemeinden auf den Weg in Richtung Klimaneutralität machen. Während das Heizen in der Vergangenheit oft den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern überlassen blieb, können wir nun erstmals systematisch erfassen, wie wir heizen, wo Heizenergie eingespart werden kann und wo klimafreundliche Potenziale gehoben werden können. Auf dieser Basis können wir dann in Zukunft planen und den Bürgerinnen und Bürger Angebote machen, wie die zukünftige Wärmeversorgung in unserer Verbandsgemeinde aussehen soll.”

Sarah Olbrich von greenventory: “Die kommunale Wärmeplanung ist ein zentraler Baustein für die kommunale Wärmewende. Als Praxisdienstleister unterstützen wir die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau dabei, fundierte und umsetzungsorientierte Lösungen zu entwickeln, die sowohl den lokalen Gegebenheiten als auch den langfristigen Klimazielen gerecht werden.”

Ziel ist es, den Maßnahmenkatalog bis spätestens Ende des Jahres zu erarbeiten. Das Wärmeplanungsgesetz verpflichtet die Verbandsgemeinde bis spätestens 30. Juni 2028 einen ersten kommunalen Wärmeplan zu erstellen.

Amtsblatt, 27.02.2025

Kommunale Wärmeplanung

Die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau hat mit der „Kommunalen Wärmeplanung“ gestartet. Unterstützt wird sie hierbei von der Greenventory GmbH aus Freiburg.

Ziel der Wärmeplanung ist es, auf lokaler Ebene realistische und wirtschaftliche Wege zu einer treibhausgasneutralen Wärmeversorgung zu entwickeln und anschließend mit den Akteuren vor Ort gemeinsam umzusetzen. Die Wärmeplanung soll die Frage beantworten, welche Wärmeversorgungsoption in einem bestimmten Gebiet oder Teilgebiet besonders geeignet ist.

Ihre Ansprechpartnerin: